Первоначало

На настоящее время научным сообществом не решен основополагающий вопрос в естествознании и мироздании в целом – вопрос первопричины, первоосновы, первоначала всего Сущего.

http://philosophystorm.org/article/ponomarenko-petr-pervonachalo

- PetrP

- Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Комментарии

PetrP, по поводу моих слов («Поэтому я точно не имел ввиду того, что «в действительности возможен любой сюжет.») Сергею-Нск, Вы говорите: «Если под "действительностью" вы подразумеваете виртуальное Все Возможное, то там возможность образования сюжетов обусловливается внутренней непротиворечивостью комбинаций, а в физической реальности возможен всего-лишь единственный сюжет из всего их множества. Все же корректнее использовать термины "виртуальность" и "реальность", чем "действительность" и "реальность".»

1. Когда я беседую с Вами, то я пытаюсь подстраиваться под ваши понятия, а когда беседую с Сергеем-Нск, то – под его. И если у Вас у обоих использование терминов разное, то увы, тут уж ничего не поделаешь, а «раздвоение» в понятиях (со всеми вытекающими) - обеспечено. Вы же видели, что Сергей-Нск под «реальностью» мыслит совокупность «представлений об окружающей действительности (ОД), то есть - её интерпретацией.», а вовсе не то, что мыслите Вы. Равно как под «действительностью» он мыслит то, что Вы как раз мыслите под «реальностью».

2. Когда я Сергею-Нск говорю, что в действительности возможен не любой сюжет, то я подразумеваю под действительностью то, что подразумевает он, а именно ОД, т.е. весь окружающий нас мир (т.е. материальный, существующий во времени и т.д.). Соответственно, вот в этом мире (ОД) есть только то, что возможно, т.е. как минимум непротиворечиво. Что именно и чему не противоречит – мы с ним не уточняли, видимо, полагая, что это уже пока не так важно.

3. О ваших двух видах «возможности» я постараюсь сказать Вам в следующем своем комменте, если, конечно, будет что сказать :о).

Derus. Позиция понятна.

PetrP, Вы говорите: «Так что когда глубоко погружаешься в тему (варишься долго) - лично для себя суть всего становится ясной и понятной, а о потребителе своего чтива уже мало задумываешься.»

Эт-точно…

«Все употребляемые на "метафизическом поле" термины "выглядят" необычно, но, самое главное, что сохраняется их суть. Вот на примере той же "непротиворечивости". В виртуальности, конкретный сюжет возможен при условии соблюдения закономерностей, к примеру: последовательности и чередования 0 и 1. Эти нарушения закономерностей невозможны, потому что иначе возникнет хаос, исчезнут принципы логики, а в математическом аспекте - исчезнет принципиальная возможность суперпозиции. Так что и в метафизическом аспекте суть "непротиворечивости" сохраняется: не могут в соотношениях (виртуальных) измениться последовательность 0 и 1, или же их порядок чередования на обратный, как и в реальности - не могут одновременно существовать взаимоисключения. Конечно, виртуальная и реальная "непротиворечивость" специфичны, но, что поделать, еще не существует словаря метафизических трактовок терминов.»

Вы согласны с тем, что суть – неделима?

Если да, то тогда «непротиворечивость» - это, конечно, общее разным по сути возможностям, но не есть их суть. (Скажем, общее таким разным треугольникам как равнобедренному и прямоугольному есть то, что они треугольники, но это не их суть. Их суть разная.)

Так две у Вас по сути возможности или одна?

«В суперпозиции возможны все сюжеты и никакого взаимного противоречия в этом нет.»

Подождите, сюжет «ребенка спасают» и сюжет «ребенка не спасают» противоречат друг другу?

«Вот если бы в реальности могла бы гипотетически возникнуть такая суперпозиция, тогда они и противоречили бы друг другу.»

Я пока считаю, что и виртуально сюжеты «ребёнка спасают» и «ребенка не спасают» также противоречат друг другу. Да, в реальности такого не бывает. Одновременное противоречивое сосуществование таких сюжетов имеется только виртуально.

«Вы сами верно ответили на свой же вопрос:

Возможность любого виртуального сюжета означает согласие с закономерностями логики двоичности.»

Это-то да, но всё же есть или нет вышеуказанное противоречие МЕЖДУ сюжетами?

«Никаких противоречий и не должно существовать ни в виртуальности, ни в реальности, они логически невозможны.»

Вот это-то и у меня вызывает большой вопрос.

Посудите сами.

Выше Вы говорили, что «суперпозиция "позволяет" существовать "одномоментно" всем всевозможным комбинациям состояний Сущего и соответственно всем всевозможным алгоритмам сюжетов. Есть сюжет, где ребенка спасают из огня, и есть сюжет, где его не спасают. Выбор сюжетов - это всегда решение логических противоречий, что связано с учетом множества факторов.» если бы не было противоречия, то не было бы и выбора. И это как минимум.

«Да и для меня это диковато. Но еще чуднее было бы, если бы где-нибудь (хрен знает где?) сидел бы дяденька с бородой и нимбом и всем бы управлял.»

Ну ваше первоСущее не так уж и далеко стоит от такого «дяденьки», если как Вы говорите «На белом свете, т.е. в реальности, происходит только-лишь логически возможное. И это обусловливается именно механизмом первоСущего (ШАБЛОНА), который в режиме мониторинга вычисляет, ("проверяет") факты воплощающейся реальности на логическую непротиворечивость.» Ведь «мониторить», «вычислять», «проверять», в другом месте и «воплощать» предполагает какое-то действующее начало, а так и до субъекта «рукой подать», т.е. до «дяденьки».

«А что есть "сила воли", откуда она берется? Я считаю, что "сила воли" - это рефлексия "человека" на складывающиеся обстоятельства, а вернее - это ШАБЛОН первоСущего, через свой физический механизм - человека, воплощает один из своих сюжетов, после анализа, обсчитывания, решения на непротиворечивость всей информации, поступающей в режиме мониторинга со всей реальности.»

Подождите, реальность – это уже воплощенный сюжет.

Как же можно воплощать...., ориентируясь на уже воплощенное? Воплощенное уже виртуально обсчитано как и любой иной виртуальный сюжет.

Именно поэтому и непонятно, а что даёт нам такое первоСущее, если любой другой сюжет ничуть не хуже воплощенного.

Кстати, мою аналогию с формой горшка надо было рассматривать как будто это всё сущее в целом. Мол, у этого горшка «вот такая, а не иная» форма. Соответственно, теперь представьте, что я подобно Вам говорю, что в основе такой, а не иной формы горшка лежат все возможные формы, в том числе и эта. И что? Какое-то лишнее знание?

«Я понимаю вас так, что вам не понятен смысл воплощаемой реальности? Почему так, а не иначе? Для меня категории "необходимость и случайность" уже стали архаичными, после того, как произошло осмысление Первоначала. Все явления в реальности строго детерминированы в метафизическом аспекте. Любое событие в реальности есть "рефлексия" ШАБЛОНА, т.е. всегда выбирается из великого множества конкретный сюжет. В ШАБЛОНЕ не имеется каких-либо "случайных" сюжетов, все сюжеты "необходимы". Смысла какого-либо особого в воплощающейся реальности, я лично не вижу, кроме необходимости саморепликации системы, что ШАБЛОНОМ строго и выполняется. Саморепликация - это основной алгоритм воплощения реальности.»

1. Во-о-от... недаром же я выше отметил, что ваше знание о "первоСущее" как будто лишнее. Ведь Вы же сейчас это и проговариваете, когда говорите, что смысла в воплощающейся реальности - не видите. Это же нонсенс! Что же это за первоначало и за первооснова всего сущего, а всё сущее есть ничто иное как воплощенный сюжет, если какого-то смысла последнему (наряду с остальными) это первоСущее никакого и не придает.

2. Ещё раз. (по другому моменту)

В прошлый раз Вы согласились, что из всех возможных сюжетов воплощается только один.

А сейчас Вы говорите, что все сюжеты «необходимы».

Для моего разумения – это немыслимо. В самом деле, если всё необходимо, то и выбора нет.

Видимо, я что-то существенное упустил, коли не пойму, о какой саморепликации может идти речь, если ШАБЛОН - это все возможное, а воплощённое - только часть. Т.е. правильно говорить о какой-то мизерной доли саморепликации.)

«Ну так и похвалитесь "короткими".»

Вот уж в чём не нуждаюсь, так это в похвале.))

А главное, в моих тут разговорах всё давно высказано и предложено множество раз («сущность – неделима», «положительное – прежде отрицательного», «сущее – это то, что существует», «сущность и общее – не одно и тоже», «существует – не только материальное, но и идеальное», «возможно то, что непротиворечиво», «необходимо то, отсутствие чего вызывает противоречие» и т.д. и т.п.)

Derus.

Не то, что "неделима", а должна быть одна трактовка. Суть - это основа.

Суть "Возможности" - это Потенция некоторой функции (события, действия). Категория "Возможность" - это принадлежность виртуальной составляющей мироздания, а в реальной действительности чего-либо Потенциального - Возможного - не существует, существует реальный, конкретный воплощаемый сюжет.Так что термин Возможность - Потенция трактуется однозначно - это категория одна, едина и применима лишь в метафизическом аспекте.

А вот термин "непротиворечивость" - хоть я и излагал вроде бы различные трактовки, но суть ее одна: невозможность "одномоментного" существования противоположностей.

В планах, т.е. в виртуальности, существуют всевозможные сюжеты и это никак не противоречит принципу суперпозиции, а вот воплотиться в реальности может лишь один сюжет. По аналогии с вашим ежедневником, где вы на определенное время могли бы записать несколько различных мероприятий, но ведь реально возможно исполнить лишь один план.

Это классический принцип суперпозиции состояний. Пример "реальной" виртуальной суперпозиции у вас в голове: какой-либо план, мероприятие запланированное в различных вариантах.

Далее вы пишите, что у вас вызывает большой вопрос мое утверждение: «Никаких противоречий и не должно существовать ни в виртуальности, ни в реальности, они логически невозможны.» и говорите, что

Так противоречий же логических в реальности существовать не может. Если логические противоречия могли бы существовать, то можно было бы тогда и привести пример этого противоречия (воплощенного факта), но примеров же не может быть. Всегда существует выбор из возможных сюжетов, а воплощается лишь один сюжет. Противоречие - это то, чего не может быть логически.

Я описал принципиальную схему существования и действия "дяденьки с бородой", теперь очередь за оппонентами считать эту "схему" онтологическим Первоначалом (ШАБЛОНОМ) или же "дяденькой с бородой". Разве механизм двоичной логики не есть то самое "действующее начало"?

А у нас сейчас в реальности что-то происходит или же все статично? Становление мироздания происходит или нет, или же оно уже далее будет неизменным? Если же происходит (продолжается) становление (воплощение), то это же происходит исполнение неких алгоритмов, выполняются некие сюжеты. Откуда же взялись эти "некие алгоритмы", сюжеты? Вот тут и ПЕРВОНАЧАЛО в помощь.

Если бы во вселенной существовала бы единственная элементарная частица (ЭЧ), то сюжет у нее был бы ну очень безвариантный. Если появляется еще одна ЭЧ, то и у нее будет свой сюжет, а если они начинают еще и взаимодействовать, то появляется третий обобщающий сюжет и это тоже есть суперпозиция, суммирующая действия. И эти "обобщенные" сюжеты тоже имеются все в первоСущем в суперпозиции.

А каким образом ШАБЛОН "мониторит" и "вычисляет" «ориентируясь на уже воплощенное»? Точно так же, как мониторят и вычисляют самообучающиеся программы, т.е. нейронные сети.

"Хуже или лучше" сюжет - это вычисляет ШАБЛОН по своим критериям.

И в прошлый раз до меня не дошло и сейчас не доходит.....

Вот такой "смысл первоначала", что оно обосновывает бессмысленность нашего существования. Хотя так говорить некорректно, потому что определенный логический смысл существования "определяет" как раз сам ШАБЛОН для себя, но никак не для нас.

"Необходимы" ли они (сюжеты) или "обходимы" - такого вопроса вообще не стоит: они (сюжеты) просто-напросто существуют в суперпозиции и "обходимые" и "необходимые". Я уже, как-то, писал, что категории необходимости и случайности в контексте ПЕРВОНАЧАЛА, просто-напросто, утратили всякий смысл.

Саморепликация - это самовоспроизводство, размножение. Саморепликация - это одна из функций ШАБЛОНА, т.е. один из основных алгоритмов воплощения, т.е. "смыслов" ШАБЛОНА. На этом алгоритме возникло самовоспроизводящееся пространство, все самовоспроизводящиеся ЭЧ и вещество, все самовоспроизводящиеся звезды, планеты, вся самовоспроизводящаяся органика, в т.ч. и человек.

Кстати у ШАБЛОНА, саморепликация это, возможно, и не главный логический смысл. Имеются и иные интересные смыслы, но это уже тема совсем другой дискуссии.

Практически со всеми определениями согласен, кроме этого. Какова же суть этого определения?

Сергей-Нск, по поводу примера ваших слов Вы говорите: «хотя приведённые Вами слова - это не совсем "мой тезис".»

Да, Вы правы.

Я поздно обратил на это внимание и попытался в догонку в послесловии (ТУТ) указать, какой именно ваш тезис я взял для примера.

«Мне думается, что такая формулировка не совсем уместна. Обобщение (абстрагирование, отвлечение от деталей ради рассмотрения сути) должно быть всегда конкретным (ради рассмотрения сути чего-то конкретного). Обобщение ради обобщения (всё едино) не рассматривает конкретику: "всё" не может быть объектом рассмотрения (познания), поэтому "всё едино" не может рассматриваться в качестве сути "всего". Это просто бессвязные слова. Это не к Вам, разумеется, претензия, это рассуждение по теме)).»

Хм…

Всеобщие утверждения, если они истинны, то они истинны независимо от того, ради чего их обобщали. Ваш тезис «в действительности любой сюжет возможен, только если непротиворечив.» - всеобщий? Да. Истинен? Да. И он, по моему разумению, есть то, в чем всё в мире едино. А главное, суть вещей тут ни при чем вовсе. Ведь речь не о сути всех вещей (в этом случае Вы были бы правы), а о том, что все вещи в мире объединяет, т.е. что у них у всех общего, какие принципы лежат в их основе (например, принцип непротиворечия).

Как бы там ни было, но получается, когда Вы тех, кто пытается постигать то или иное единство мира, считали интересующимися лишь пустыми искусственными выдумками, Вы полагали, что они постигают некую общую суть вещей?

Если да, то разумеется такой сути для всех вещей нет. Например, суть кирпича и суть розы несоизмеримы. Но зачем же так плохо думать о других любомудрах? :о)

«Дерус, мне думается, что Вы здесь приравниваете "единство мира" (окружающую действительность) и "всё едино", что не есть одно и то же. ОД - это определённым образом обозначенная совокупность всего, что нас всех окружает, тогда как "всё" - это обобщение неопределённости, неопределённым образом обозначенная неопределённость (экспромт...)))), а значит: ОД можно рассматривать в качестве объекта познания и выделять суть как конкретных её проявлений, так и её самой, тогда как "всё" из-за своей неопределённости в качестве объекта рассматривать (и познавать) невозможно. То есть, "всё" нет смысла рассматривать в качестве сущности и искать его суть.»

Хм…

Совершенно любой предмет познания вроде как исходно для нас неопределен. И познание есть как раз движение к его определенности. И это движение никогда не может быть закончено.

Разве я буду не прав, если скажу по существу познания, что любой предмет познания – это исходно некий почти Х, который благодаря нашему познанию «обрастает» предикатами? Мол, сначала мы узнаем, что Х – это А. Затем мы узнаем, что Х – это не только А, но и В. После узнаем, что Х – это и А, и В, и С. И т.д.

Неужели, утверждая, что все люди смертны, я выразил всю суть людей? Нет, конечно. Это просто ещё один «предикат», который я узнал о людях. Но моё истинное суждение - всеобщее? По-моему, да.

Так вот, любое всеобщее утверждение худо-бедно, но обязательно подразумевает всех тех, о чем оно утверждает. А как иначе?

Так значит, с другой стороны, предмет познания не может быть совершенно неопределенным даже изначально (недаром я сказал "почти" Х).

Вот и получается, что если я утверждаю, что все люди смертны, то это (с моей колокольни познающего) касается всех людей, а не так, что касается людей и ещё чего-то неопределенного. Нет, именно всех людей. Неужели, Вы устроены иначе?

Ну вот представьте, Вы идете в сумерках и вдруг что-то резко шебуршнулось в кустах. Что это? Откуда ж Вам знать? Вам это как раз неизвестно, т.е. там нечто неопределенное для Вас. Но вот Вы начинаете это познавать, т.е. полезли в кусты, включили фонарик, кинули туда каменть и т.д..... Пардон, «ЭТО»?! Значит, не такое уж оно и неопределенное. Т.е. уже есть четкий предмет интереса вашего познания (независимо от того, в каком он количестве или объёме).

Как-то так…

Также и с таким предметом как «весь в мир».

А почему нет?

Если я утверждаю, что в мире всё друг друга взаимообуславливает, то я подразумеваю все те явления, которые мне в общем-то (т.е. худо-бедно) известны, хотя и неизвестны абсолютно, т.е. опять же всегда сохраняется какая-то неопределенность в любом из них.

В итоге.

Я считаю, что ваш ход мысли пока ничего не меняет.

Т.е. нет ничего невозможного, чтобы всеобщие утверждения (которые так или иначе всегда о том или ином – единстве всего) были обязательно чем-то лишним или пустым. Они вполне могут быть чем-то как раз расширяющим наше познание, т.е., как я выше обрисовал, чем-то уменьшающим неопределенность и увеличивающим определенность предмета.

«Мне думается, как раз пример сравнения понятий ОД и "всё" в контексте приравнивания их к миру вообще, показывает разницу в обобщении и значимость определения рассматриваемого. Разумеется, любые понятия - это "искусственно выдуманные" условности, принимаемые для определённых целей. Понятия вводятся для объяснения тех или иных проявлений ОД (мира) и являются соответствием слова (созвучия-символа), его значения (соответствия созвучия и того или иного денотата в ОД) и образа в представлении, соответствующего этому денотату. При этом, огромного множества денотатов в ОД нет, они есть лишь результат представлений о ней (русалки, боги, лешие и т.д) или результат усложнения отношений в социуме (добро-зло, плохо-хорошо, совесть, инфляция, коррупция и т.д.)

Понятия вводятся в язык (в обращение) по мере усложнения представлений об ОД (то есть - по мере усложнения реальности) для обозначения всё новых уровней абстрагирования от конкретики. При этом, не любое абстрагирование уместно при рассмотрении определённой конкретики. Некоторые уровни абстрагирования (контексты рассмотрения) порождают понятия, принимаемые без необходимости ("с запасом"), чтобы с их помощью объяснить всё (всю ОД и даже больше), а отсутствие определённости при рассмотрении списывается на неисповедимость. Я же стараюсь при рассмотрении ОД давать определения рассматриваемой конкретике в имеющихся понятиях, чтобы не плодить лишних

сущностейпонятий.»Хорошо, допустим.

Ещё раз подытожу.

В основе вашего убеждения о том, что постигатели того или иного «единства мира» заведомо плодят «лишние сущности», лежит следующее:

- всё не может быть для нас хоть сколько-то определенным. Определенным может быть только часть всего.

Но ведь тут кроется проблема.

А именно.

Вы не можете знать, что какое-то множество вещей есть «часть», без знания «целого» множества.

В самом деле, раз Вы уверены, что те обобщения, которые Вы делаете, не касаются всего, а касаются лишь определенной «части» какого-то всего, то, значит, Вы худо-бедно знаете и это «всё».

И это вполне увязывается с предложенным мной тезисом, что познание любого предмета – это с одной стороны хоть и определение неопределенного, но с другой стороны определение никогда не абсолютно неопределенного.

А раз так, то и нет такой необходимости в умножении лишних сущностей, о которой Вы говорите, при постижении всего. Т.е. вполне есть возможность познавать и «целое», а не только его «часть».

«Но это, мне думается, уже некоторое отвлечение от темы.»

Само собой...

Согласен с Вами в этом, однако, хотел бы уточнить, что истинны они только в том случае, если при рассмотрении отсекались лишние сущности (принималось лишь необходимое и достаточное), то есть - если утверждения соответствуют окружающей нам действительности, а не только общепринятым представлениям о ней.

Вообще-то я не говорил о "пустых выдумках" (хотя и имел это ввиду))): «Мне думается, что того, кто увлечен загадкой единства мира, ничего, кроме искусственно выдуманного, не интересует.» И затем достаточно подробно это разъяснил, что любое понятие "искусственно выдумано" - это условность "сапиенсов" для описания того или иного проявления окружающей действительности.

Почему же Вы поняли мои слова именно в контексте "пустых выдумок"...? Потому что я написал, что их (тех, кто увлечен загадкой единства мира) не интересует ничего, кроме искусственно выдуманного. Возможно, недостаточно разъяснил смысл сказанного. Попробую ещё раз, чуть иначе.

Любое обобщение (абстрагирование, отвлечение от конкретики) - это рассмотрение ситуации "с более высокой колокольни" (большое видится на расстоянии). Но у предельных обобщений нет смысла (нет контекста рассмотрения), потому как нет конкретного объекта рассмотрения. Сам умозрительный результат обобщения (абсолют, матрица, первоначало, трансценденталия и т.д.), полученный спекулятивно (умозрительно) без какого-либо соответствия с окружающей действительностью (ОД), становится затем объектом рассмотрения по причине диалектики - количество породило новое качество. Количество разглагольствований о чём-то породило это что-то в качестве объекта рассмотрения, вполне объяснимо (диалектика). При этом, разумеется, далеко не любая сущность имеет отношение к ОД, а вот к реальности (интерпретации ОД) имеет самое непосредственное.

Так вот, обобщения имеют смысл, пока "не сваливаются" в запредельность, в трансценденции. Критерием адекватности обобщения, мне думается, следует считать его соответствие всем проявлениям рассматриваемого, то есть не должно происходить отрыва от рассматриваемого. Адекватное (соответствующее действительности) соотношение различения и обобщения при рассмотрении определённой конкретики - это суть рассматриваемого. Разумеется, если относительно создаваемых предметов можно утверждать, что суть полностью познаваема, то относительно природных - они часто остаются "вещью в себе", при этом, соотношение различения и обобщения при рассмотрении - непостоянно, "подвижно" и зависит от контекста рассмотрения. Кому-то достаточно уровня "Петрович сказал", кому-то подавай абсолют.))

Вы правы

Именно так, если мы принимаем к рассмотрению какой-либо объект (предмет, свойство, явление (проявление процесса) или отношение между ними), мы этот объект обозначаем, что является выделением этого объекта из "всего". А "всё" мы не можем принять к рассмотрению, поскольку "всё" не конкретно. Мы поэтапно "дробим" это "всё" на отдельные конкретные объекты и только в таком виде это "всё" познаваемо.

"Всё едино" пока неразличимо, не обозначено и не принято к рассмотрению в качестве отдельных объектов. Как только это произошло, эта фраза теряет смысл (поскольку вся ОД наполнена различными объектами) и становится ложной. Мне думается, фраза "всё едино" - неправомерное (предельное) обобщение ОД, не имеющее конкретного смысла.

Что там "шебуршнулось в кустах"...? Всё.))

Нет, Дерус, не так. В основе лишних сущностей лежит не это, а обобщение или различение без необходимости в конкретной ситуации (при рассмотрении конкретики). Мы рассматриваем кошку, а различение в её шерсти блох - это лишняя сущность при её рассмотрении, как и отвлечение до уровня флоры и фауны. Хотя и можно кошку рассматривать в качестве ресурса для пропитания блох, или в качестве одного из отрядов, одного из классов, одного из царств. Но ведь это другие контексты.) Говорим о кошке, значит грибы и блохи - лишние сущности.

Прошу пардона, пора давно спать).

Такой необходимости точно нет, они множатся, как раз, без необходимости. А те, что принимаются с необходимостью (по необходимости) - не лишние.

PetrP, по поводу предложенного принципа неделимости сущности Вы говорите: «Не то, что "неделима", а должна быть одна трактовка.»

Не-е-е…

Единственность трактовки - это как раз нечто совершенно необязательное.

Например, суть диаметра можно выразить как «два радиуса лежащих на прямой», можно так «отрезок делящий круг пополам», а можно и так «наибольшая из хорд», а можно и так «прямая соединяющая две точки окружности и проходящая через центр». Согласитесь, это всё разные «трактовки» одного. А именно, того, что есть диаметр по своей сути.

А делимость – это делимость :))

Например, давайте я отделю от такого определения диаметра как «отрезок делящий круг пополам» небольшую часть. Получаю, "диаметр – это отрезок делящий круг". Можно это считать определением сути диаметра? Очевидно, нет. Вот в этом смысле я и говорил про неделимость сущности. И тут надо понимать, что сущность – это не само определение. Определение лишь выражает сущность (её "трактовка"), которую мы знаем.

В итоге, если Вы имели ввиду разные по сути непротиворечивости (виртуальную и реальную), то либо у них разная суть, и это совершенно разные "штуки", либо суть у них одна, а значит их разность несущественна (чтобы её вводить в теорию).

«Суть "Возможности" - это Потенция некоторой функции (события, действия). Категория "Возможность" - это принадлежность виртуальной составляющей мироздания, а в реальной действительности чего-либо Потенциального - Возможного - не существует, существует реальный, конкретный воплощаемый сюжет.Так что термин Возможность - Потенция трактуется однозначно - это категория одна, едина и применима лишь в метафизическом аспекте. А вот термин "непротиворечивость" - хоть я и излагал вроде бы различные трактовки, но суть ее одна: невозможность "одномоментного" существования противоположностей.»

Хм…

Я Вас наверно запутал (ибо тяжело от своих понятий отвлечься).

Давайте ещё разок упорядочим всё.

Только предлагаю не употреблять такие понятия как «метафизическое» и «онтологическое».

1. Сущее – это то, что существует реально. Так?

2. а. ПервоСущее – это и всё возможное, и то, что существует виртуально, и то, что лежит в основе всего сущего. Так?

2. б. Или всё-таки первоСущее – это всё, что существует виртуально, и что лежит в основе всего сущего (а «всё» сущего – это только один единственный сюжет из «всего» первоСущего)?

Почему два вопроса в этом пункте, потому что я хочу понять: возможность = виртуальность? Если равна, то надо избавляться от лишний (синонимических) понятий. Кстати, участие латинской «потенции» также скорее создаёт тавтологичность вашего суждения о возможности (т.к. в определении участвует определяемое).

3. То, что реально, то не виртуально, т.е. нельзя какому-либо сюжету одновременно быть и виртуальным и реальным. Так?

По поводу моего вопроса «сюжет «ребенка спасают» и сюжет «ребенка не спасают» противоречат друг другу?» Вы говорите: «В планах, т.е. в виртуальности, существуют всевозможные сюжеты и это никак не противоречит принципу суперпозиции, а вот воплотиться в реальности может лишь один сюжет. По аналогии с вашим ежедневником, где вы на определенное время могли бы записать несколько различных мероприятий, но ведь реально возможно исполнить лишь один план.» (выделил я - D)

1. Первое предложение сходу говорит мне о том, что виртуальное как будто бы не то же самое, что и возможное (см. выделенное жирным).

С этим важно разобраться.

Одно дело сказать, что виртуально существуют все сюжеты, и совсем другое дело сказать, что виртуально существуют всевозможные сюжеты. Какой-то смысл за «возможные» во втором случае стоит или нет?

2. Опять же, чуть выше Вы сказали, что «"непротиворечивость" - …..суть ее одна: невозможность "одномоментного" существования противоположностей.».

Но не лишнее ли тут слово «невозможность»?

Вот смотрите, что меняется если сказать просто: отсутствие противоречия – это отсутствие «одномоментного» существования противоположностей?

И наоборот, разве без «возможности» неверно и недостаточно будет сказать: противоречие – это «одномоментное» существование противоположностей? Если верно, то значит возможность/невозможность - это лишние слова, для понимания противоречия. Так?

Если так, то получается, что верным ответом на мой вопрос будет такой: если данные сюжеты (с ребенком) существуют «одномоментно», то эти сюжеты противоречат друг другу.

3. Теперь ключевой вопрос о времени.

Почему у Вас в кавычках «одномоментный»?

Время либо есть, либо его нет.

Например, в реальности оно есть. Соответственно, в реальности такого (с ребенком) противоречия нет (не невозможно, а его нет!).

А в виртуальности времени нет (надеюсь, я правильно Вас понял: первоСущее существует вне времени). Вот только интересно, если в виртуальности нет времени, то это надо понимать так, что там всегда «один момент для всего», или так, что там вообще нет «момента» от слова совсем? В первом случае, согласно вашему определению противоречия, в виртуальности полно противоречий. А во втором случае, нет, там нет противоречий от слова совсем.

Правда, если ни в реальности нет противоречий, ни в виртуальности нет противоречий, то, получается, противоречие – это какая-то фиктивная "сущность", от которой никакой пользы познанию нет. Зачем нам знать то, чего нигде нет?))

Как бы там ни было, но у меня пока получается, что из таких «героев» как «возможность», «потенция», «виртуальность», «реальность» и «непротиворечивость» для положительного содержания вашей теории (на данном этапе) достаточно только двух – «виртуальность» и «реальность».

«Так противоречий же логических в реальности существовать не может. Если логические противоречия могли бы существовать, то можно было бы тогда и привести пример этого противоречия (воплощенного факта), но примеров же не может быть. Всегда существует выбор из возможных сюжетов, а воплощается лишь один сюжет. Противоречие - это то, чего не может быть логически.»

Согласен.

Но не могу сказать, что этим Вы ответили на мой вопрос в этом месте о выборе.

Ещё раз.

Вот ваши слова: «Выбор сюжетов - это всегда решение логических противоречий, что связано с учетом множества факторов».

Теперь внимание.

Если никаких противоречий нигде нет, то тогда нет и никаких решений, а в итоге нет и никакого выбора сюжетов. Это утверждение при таком раскладе - ложно.

Т.к. комментарий получается слишком большой, предлагаю пока только эту часть.

Derus, вы пишите:

Получается, что так. Ваши аргументы убедили меня.

Суть (суть, а не сущее) раскрывается через трактовку. Суть, естественно, д.б. единственна, т.е. не множественна, но не "неделима".

Логик всяких разных существует куча, различные суперпозиции, куча всяких полей, но суть их едина. Точно также и непротиворечивости бывают, оказывается, различные: бывает непротиворечивость логики реальной действительности и непротиворечивость логики виртуальности (оказывается и такая еще логика "нарисовалась").

Кстати, я не акцентировал внимание на различии непротиворечивостей (виртуальной и реальной), и в "теорию" ничего мною иного не вводилось. Ну а суть хоть у многих понятий бывает единой, но, почему-то? она очень даже бывает различной. Начало мироздания едино и суть этой единственности тоже едина,но.......разность сутей последующих производных этого Начала - очень существенна.

Почему? Что не так с этими понятиями? Ведь, порой, эти термины и определяют однозначность восприятия некоторых понятий, конкретизируют сферу их применения.

Нет. Это то, что абстрактно существует. Вот это как раз понятие метафизико-онтологическое.

ПервоСущее - это общее обозначение Первоначала мироздания, его идеальная составляющая. А Все Возможное является уже функционально-смысловой сутью первоСущего. Все Возможное "представлено" виртуальной базой алгоритмов, образующих всевозможные Сюжеты. Так что "Виртуальное существование" "выражается" виртуальными Сюжетами (планами).

Виртуально существуют только-лишь сюжеты (планы) Всего Возможного и при этом во всевозможных комбинациях, т.е. в суперпозиции. Derus, вы, почему-то, не обращаете на суперпозицию никакого внимания, а она означает существование (сюжетов) ВСЕХ и СРАЗУ.

Категория "Возможность" - это метафизический термин и, соответственно, он является принадлежностью виртуальной составляющей мироздания, но эти категории не тождественны.

Ну а понятия ПОТЕНЦИЯ и Все Возможное - синонимы. Мне лично более близок термин Все Возможное. Употребление обоих этих терминов в статье возможно и не корректно?

Не могу понять, в чем нарушена логика вопроса - но она нарушена. Есть сюжет (план) какого-либо процесса в ШАБЛОНЕ и он исполняется (воплощается) в реальности - вот это как будет: одновременно или неодновременно? Это по аналогии с какой-нибудь компьютерной игрушкой: есть в программе несколько вариантов развития событий, но игрок выбирает какой-либо один вариант. Это как будет соотноситься по времени?

Здесь узкосмысловой эффект: "все сюжеты" - воспринимаются как некоторое конечное множество сюжетов, а "всевозможные" - воспринимаются как неограниченное множество сюжетов.

Вот здесь снова тонкое смысловое восприятие: весь вопрос как раз и заключался в "возможности" или "невозможности" "одномоментного существования противоположностей. Если убрать "возможность и невозможность", то контекстно будем иметь потенциальность существования противоположностей, что никак не возможно.

Ну а ваш вывод ".....если данные сюжеты (с ребенком) существуют «одномоментно», то эти сюжеты противоречат друг другу", то здесь явная подмена понятий: сами по себе все виртуальные сюжеты и не "противоречат" друг-другу и не "противоположны" друг-другу - они все потенциально возможны, т.к. находятся в суперпозиции. А вот сами по себе виртуальные сюжеты были бы невозможны, если бы не существовало бы, к примеру, закономерности чередования 0 и 1, а имелась бы, гипотетически, иная (противоположная) последовательность, или же порядок.

Образно представить "одномоментное" существование множества различных (не противоположных) сюжетов можно, как я уже писал, записью в ежедневнике нескольких различных вариантов какого-либо плана действия, или же держать эти различные планы в голове, как шахматист держит в голове различные варианты ходов.

Здесь важно понять, что в виртуальности (в суперпозиции) не существует МОМЕНТА ВЫБОРА. Момент выбора имеется только-лишь в реальности, при появлении фактора времени.

Время - это устойчивость неких состояний, т.е. их дискретность. Виртуально же существует ВСЕ и СРАЗУ, т.е. в суперпозиции. Вот это ВСЕ И СРАЗУ и есть "одномоментность". Насчет (не невозможно, а его нет!) я уже выше писал о контекстности этих понятий, так что определеннее будет - "не возможно".

"МОМЕНТ" - это принадлежность Времени. В виртуальности времени нет, от слова "совсем". Вот почему у меня "одномоментный" - в кавычках.

Противоречие - это обязательное условие для виртуальной процессуальности и формирования Сюжетов, а для воплощения реальности - это условие уже "ставится" перед ШАБЛОНОМ, который и выбирает, чему быть.

Derus, а вы, точно, поняли суть моей концепции?

Как же возможно без процессуальных принципов и категорий, соответствующих процессу, обосновать ПАРНОСТЬ, РАЗЛИЧИЯ, механизм формализации, ДВОИЧНУЮ ЛОГИКУ, БАЗУ АЛГОРИТМОВ?

Если бы реально существовали противоречия, то и существовала бы одновременность их существования. Существуют сюжеты, существует выбор, а конкретный сюжет "выбирает" НЕЧТО, имеющее механизм для этого ВЫБОРА, т.е. ШАБЛОН первоСущего.

Невозможность логических противоречий - это академическое утверждение и я не вижу какой-либо нелогичности в этом утверждении.

Сергей-Нск, мне кажется как и в прошлый раз, что ваш аргумент сводится к следующему: «у предельных обобщений нет смысла (нет контекста рассмотрения), потому как нет конкретного объекта рассмотрения.», или «"всё" мы не можем принять к рассмотрению, поскольку "всё" не конкретно.»

Не понимаю, почему же у Вас «весь» (=предельный) объём конкретных объектов обнуляется при его же обобщении? Куда исчезают все конкретные объекты, как только в них пытаются познать то, что им всем присуще (=в чем они все едины)?

Какой-то парадокс :о)

«Всё» - это просто предельный объем конкретного.

Поэтому непонятно, как может объём (какой бы он ни был) конкретного - быть "не конкретным"...?

Скажем, если я утверждаю, что все люди смертны, то я говорю про всех конкретных людей. Совершенно про всех. Обнуления конкретных людей при моем их предельном обобщении у меня не происходит. Аналогично и со всем сущим. Неопределенного не существует. Всё, что существует, не ничто, а что-то.

«Мы поэтапно "дробим" это "всё" на отдельные конкретные объекты и только в таком виде это "всё" познаваемо.»

Вопрос:

а это подобно тому, как если бы кто сказал, что мы можем познавать присущее всем людям только поэтапно, изучив отдельно мужчин, отдельно женщин, отдельно детей, отдельно стариков, отдельно Васю с баржи, отдельно Федю с мыльного завода и т.д. и т.п.?

Если да, то из этого же не следует, что общего всем людям нет и быть не может?

Неужели, «Я знаю что-то про всех людей», означает только такой вариант: «Я знаю что-то только про Васю, а что-то только про Федю, что-то только про мужчин, а что-то только про женщин, что-то только про детей, а что-то только про стариков, а вот чего-то общего им всем разом я не знаю и знать не могу»?

Вновь предлагаю тут присмотреться к уже чисто логической проблеме, когда части даны, а целое - нет. Это как?

«"Всё едино" пока неразличимо…»

Так бывает. И в этом случае на нет и суда нет.

А может быть так, чтобы всё различимое было едино?

Или все может быть только различно, а чего-то общего у всего различного не может быть «по определению»? Скажем, кирпич и роза – это весьма различное сущее. И неужели, у них нет и быть не может ничего общего?

«В основе лишних сущностей лежит не это, а обобщение или различение без необходимости в конкретной ситуации (при рассмотрении конкретики). Мы рассматриваем кошку, а различение в её шерсти блох - это лишняя сущность при её рассмотрении, как и отвлечение до уровня флоры и фауны. Хотя и можно кошку рассматривать в качестве ресурса для пропитания блох, или в качестве одного из отрядов, одного из классов, одного из царств. Но ведь это другие контексты.) Говорим о кошке, значит грибы и блохи - лишние сущности.»

В прошлый раз я уже отметил, что познание не ограничено познанием только сущности вещей. Конечно, Вы правы в том, что если нас интересует именно сущность, то у всех вещей в мире нет общей (единой) сущности (те же кирпич и роза – совершенно несоизмеримы по своей сути, хотя бы потому, что одно - естественное и живое сущее, а второе – искусственное и неживое). Но на основании такого ограниченного (=узкого) интереса ещё нельзя утверждать, что ничего общего у всех вещей нет, а любые попытки его постичь обязательно обречены на создание «пустых сущностей», т.е. того, что не соответствует действительности.

Да, совершенно верно, к этому и сводится (значит понятно объясняю оба раза))).

А вот дальше, похоже, не очень...) В третий раз закинул он невод...))) Обобщить можно только конкретику, абстрагируясь (отвлекаясь) от её деталей, чтобы выявить общее во многом. "Всё" обобщить невозможно, поскольку "всё" - это неопределённость, это НЕ конкретное множество чего-то конкретного. Точнее - обобщать-то можно, только такое обобщение всего не имеет конкретного смысла. Неконкретный же смысл - просто абсурд. Всеми 1000 раз слышанная фраза "всё едино" - это бессмыслица, которая абсолютным большинством воспринимается откровением.

Всё (розы, скорость света, английский язык, Санта Барбара, процент гомосеков в социуме, звуки Му, Джо Байден, тругуньспе,, redmi 8, кот Матроскин, Почта-банк, б\у кирпичи, обстоятельства смерти, гастроном №22, вертикаль власти, кэшбэк 5% и т.д.) едино.)) Не стал включать в перечисление ещё огромное (бесконечно-большое) количество известных мне понятий (это к Эллочке), а также не смог включить туда же и сколь-нибудь неизвестных (только Ваше (Вашу?) тругуньспе))).

Нет, это не подобно тому. Все единицы какого-либо конкретного множества в ОД могут быть обобщены (яблоки в корзине, горошины в ведре, песчинки в мешке) ради выявления сути рассматриваемого (в этом и смысл самого обобщения), абстрактные же множества (всё, вселенная, числа) не позволяют их обобщить сверх того, что они уже есть, поскольку они сами уже являются предельными обобщениями (абстракциями). Поэтому и смысл в таком обобщении отсутствует.

Всё различимое различно, при этом, разумеется, в определённых контекстах между различимым немало общего.

"Познание сущности" - это диалектический этап познания, как такового (то есть - его следующий уровень), следующий за познанием конкретики. Больше "познание" ничем не занимается)). Разумеется, далеко не всем индивидам интересна какая бы то ни было "сущность", абсолютному большинству не познать и конкретику.

Лишние же сущности появляются при неуместных обобщениях и различениях, когда на кончике иглы пытаются разглядеть ангелов, когда отдельные непонятные моменты ОД пытаются объяснить существованием непознаваемого фактора, с неисповедимыми "сюжетами".

PetrP, по поводу неделимости сущности, Вы говорите: «Суть (суть, а не сущее) раскрывается через трактовку. Суть, естественно, д.б. единственна, т.е. не множественна, но не "неделима".»

Хм…

Так я же указал, в каком смысле сущность неделима.

Ещё раз и опять на примере.

Если сущность треугольника в том, что это плоскость ограниченная замкнутой ломаной, состоящей из трех отрезков, то уже неверно считать сущностью треугольника – плоскость ограниченную замкнутой ломаной. Это уже не будет сущностью треугольника. Ведь квадрат – тоже плоскость ограниченная замкнутой ломаной. Нельзя ничего отделить. Ни слова нельзя убрать из определения сути чего-то.

То, что «ограниченная плоскость» есть нечто общее и у сути квадрата и у сути треугольника, не делает эти различные фигуры с одной сутью (т.е. одинаковыми по сути). Это ошибка. Вы согласны с этим?

А какую делимость сущности допускаете Вы?

«Логик всяких разных существует куча, различные суперпозиции, куча всяких полей, но суть их едина. Точно также и непротиворечивости бывают, оказывается, различные: бывает непротиворечивость логики реальной действительности и непротиворечивость логики виртуальности (оказывается и такая еще логика "нарисовалась").»

Беру опять наглядный пример.

Существует куча разных четырехугольников, а именно, это и квадрат, и ромб, и трапеция, и прямоугольник, и параллелограмм.

Вопрос: сущность этих фигур - одна или разная?

С одной стороны, вроде бы одна, т.е. они – четырёхугольники.

Но с другой стороны, вроде бы и разная, т.е. сущность квадрата ведь не та же самая, что и сущность ромба, а сущность ромба не та же самая, что и сущность трапеции и т.д..

Что же делать?

Мне кажется, что тут надо отчетливо понимать, что мы познаём (каков предмет познания), о сущности чего наша речь (=теория).

Если предмет познания ВСЁ, т.е. сущность всякого четырехугольника, то это одно дело, а если - НЕКОТОРЫЙ из этого всего, например, сущность всякого параллелограмма, то это совсем другое дело.

Да, всё, присущее всякому четырехугольнику, присуще и всякому параллелограмму, но не всё присущее всякому параллелограмму присуще всякому четырехугольнику.

Почему, мне кажется, это важно?

Потому что если наш предмет познания ВСЕ четырехугольники, то сущность у них только одна. А если предмет познания НЕКОТОРЫЕ четырехугольники, то у них уже сущность не только разная, но и другая, нежели сущность четырехугольника! Нельзя делить, т.е. нельзя выделить из сущности ромба – сущность четырехугольника и на этом основании считать, что у ромба - сущность четырехугольника. Это ошибка.

Возвращаюсь.

Если непротиворечивость первоСущего и непротиворечивость сущего – различны по сути, как различны по своей сути четырехугольник параллелограмм и четырехугольник трапеция, то весьма трудно уложить первое в основу второго.

Либо наоборот, непротиворечивость первоСущего ничем не отличается от непротиворечивости любого сущего, т.е. непротиворечивость одна на всех также, как сущность четырехугольника – одна на всё их многообразие.

«Кстати, я не акцентировал внимание на различии непротиворечивостей (виртуальной и реальной), и в "теорию" ничего мною иного не вводилось.»

Ну как же…

Вот ваш коммент: «Следует различать непротиворечивость виртуальную……А вот «реальную непротиворечивость….»

Зачем-то же Вы сказали, что следует различать непротиворечивость виртуальную и реальную. Этот ваш ход я и обозначил как то, что Вы "акцентировали" наше внимание на их различии.

Опять же представьте, будто мы с Вами познаем то, в чём едины все четырехугольники. И вдруг Вы говорите, что следует различать четырехугольники параллелограмм и трапецию. Зачем? Мы же вроде как о том, в чем они ВСЕ едины...

«Ну а суть хоть у многих понятий бывает единой, но, почему-то? она очень даже бывает различной.»

Выше я попытался указать, что всё зависит от уровня абстрактности нашего познания. Одно дело познавать ВСЁ и совсем другое дело познавать НЕКОТОРОЕ из всего.

«Почему? Что не так с этими понятиями? Ведь, порой, эти термины и определяют однозначность восприятия некоторых понятий, конкретизируют сферу их применения.»

Вот именно что "метафизичность" и "онтологичность" о характере понятий, а не о сущем.

Скажем, есть наука геометрия. Соответственно, есть и геометрические понятия. Например, понятие треугольника. Это хорошо, когда я, что-то вещая про треугольник, заранее указал, что говорю о геометрическом треугольнике, а не о заводе "Треугольник". Т.е. я "конкретизировал сферу" моего применения этого понятия.

НО! Само-то геометрическое понятие треугольника О ЧЁМ? Неужели о "геометричности" или о "научности" треугольника? Нет. Оно о том, что это плоскость ограниченная замкнутой ломаной, состоящей из трех отрезков. Геометрам не нужно всё время напоминать себе то, к какой сфере относится то, что они определяют и доказывают.

По поводу моего тезиса о том, что сущее – это то, что существует реально, а не виртуально, Вы говорите: «Нет. Это то, что абстрактно существует. Вот это как раз понятие метафизико-онтологическое.»

Хм…

К сожалению, дальше продолжить разговор пока не могу, т.к. не понимаю сказанного.

Понимаю лишь, что тут у нас противоположные позиции (так/не так), а раз это первый пункт, то дальше...

Интересно, а когда ваш текст начинается со слов «На настоящее время научным сообществом не решен основополагающий вопрос в естествознании и мироздании в целом – вопрос первопричины, первоосновы, первоначала всего Сущего.», то под «всем Сущим» Вы тоже имеете ввиду не то, что существует реально, а то что существует абстрактно? Если да, то, получается, ваше первоСущее лежит в основе всего существующего абстрактно? Это за пределами моего разумения.

Derus. Вы пишите:

Привожу существующие трактовки треугольника:1. Геометрическая фигура, образованная тремя отрезками, которые соединяют три точки, не лежащие на одной прямой.

2. Плоскость ограниченная замкнутой ломаной, состоящей из трех отрезков.

3. Это многоугольник, у которого имеется ровно три угла

Слова в трех определениях не повторяются, а суть определения треугольника - не меняется. Вы сами меня убедили, выше, что трактовки СУТИ могут быть различными.

Для начала, "суть" и "сущность" вроде бы тождественные термины, но у них интуитивно - чувствуемое различие: "суть" - применимо к терминам, понятиям, обозначающим некую процессуальность, а термин "сущность" - применим для определения сути Нечто Сущего, т.е. некой предметности.

Термин "делимость" или "неделимость" не могут быть применимы к понятию "сути". Суть - это смысловое определение, выражение чего-то единого, неделимого. Это смысловая категория, обозначающая ОСНОВУ. Так что, можно сказать, что суть - это смысл неделимости,или же - семантика такой функции, как "неделимость".

Суть у них, как у некой множественности геометрических фигур - едина: это плоские геометрические фигуры. Если это будут объемные фигуры, то, соответственно и суть их будет иная. У каждой конкретной фигуры будет своя конкретная суть. У каждого отрезка или точки на отрезках этих фигур - тоже будет своя суть и т. д. Но это не означает какой-либо "делимости" сути. Степень конкретизации анализируемого предмета и будет определять конкретизацию сути.

Далее вы приводите мои цитаты и свои комменты:

Да, я в статье не акцентировал внимание на "различии" непротиворечивостей. Эта конкретизация произошла в ходе дискуссии. Не правда-ли? И в "теорию мною ничего не вводилось" - это же вы тоже отрицать не будете? Ну а то, что мы затронули конкретику, так это хорошо и я опять утверждаю, что суть "непротиворечивости" едина, но уже при конкретизации этого понятия, необходима конкретизация и сути. Так что, если когда-нибудь возникнет необходимость "акцентировать внимание" в статье, то я это сделаю в новой редакции.

Я вам уже объяснял смысл "различий" и приводил пример с многочисленными логиками, так ответьте, пожалуйста: имеются ли у формальной и математической логики суть, а так же суть логики как таковой?

Вы не внимательны.Я уже вам приводил трактовку "непротиворечивости" как таковой и приводил различие трактовки конкретизированной "реальной непротиворечивости". Также я вам приводил трактовку логики как таковой, а трактовки "конкретизированных" логик можете посмотреть в инете.

Что такое познавать ЦЕЛОЕ, и что такое познавать ЧАСТЬ - для меня это не вопрос.

Я не знаю, что есть "характер понятий". Я знаю, что Сущее, Бытие, Нечто, Различие, Закономерность,Непротиворечивость, Логика, Суть, Смысл, интуиция, Все Возможное и т.д. и т.п. - это метафизические категории и их суть (то что "неделимо" по - вашему) определяема лишь с позиции метафизико-онтологической. Онтология - это наука о Сущем и Бытии.

Все вышеперечисленные категории - это нечто, существующее лишь в понятиях, терминах. Каких-либо Сущих и Нечто в реальности не существует. Эти абстрактные понятия существуют лишь "в голове", т.е. являются плодом наших умозаключений.

Бывает и такое. Лучше "дедушка с бородой", чем какая-то абстракция.

Спасибо за дискуссию.

Сергей-Нск, Вы говорите: «Обобщить можно только конкретику, абстрагируясь (отвлекаясь) от её деталей, чтобы выявить общее во многом.»

Эт-точно.

«"Всё" обобщить невозможно, поскольку "всё" - это неопределённость, это НЕ конкретное множество чего-то конкретного.»

Хм…

Почему же множество неконкретное?

Разве нет никакой разницы между «всеми» и «некоторыми»?

Если для вашего разумения есть разница между «некоторые» и «все», то значит это уже определенное количество, т.е. «оконкреченое». Ну право, не конкретное же число указывать ("А сюда бросим всю нашу авиацию! Всю! Все два самолёта!").

Поэтому, лично я пока считаю, что "Всё конкретное" - это вполне конкретное множество конкретного.

«Всё (розы, скорость света, английский язык, Санта Барбара, процент гомосеков в социуме, звуки Му, Джо Байден, тругуньспе,, redmi 8, кот Матроскин, Почта-банк, б\у кирпичи, обстоятельства смерти, гастроном №22, вертикаль власти, кэшбэк 5% и т.д.) едино.))»

Так и что Вы хотели этим сказать?

Может стоит уточнить, что Вы подразумеваете под конкретным?

Судя по данному вашему примеру, это любая определенность существующего как в действительности так и в реальности.

Пускай так.

Соответственно, если Вы считаете, что любое нечто (а не ничто) существующее как в действительности так и в реальности как-то едино, то осталось только предъявить в чём же они едины. А пока это не предъявлено, то нельзя и сказать истинно или ложно то, что Вы сейчас предложили. Заранее сказать, что это невозможно, я не могу.

«Все единицы какого-либо конкретного множества в ОД могут быть обобщены (яблоки в корзине, горошины в ведре, песчинки в мешке) ради выявления сути рассматриваемого (в этом и смысл самого обобщения), абстрактные же множества (всё, вселенная, числа) не позволяют их обобщить сверх того, что они уже есть, поскольку они сами уже являются предельными обобщениями (абстракциями). Поэтому и смысл в таком обобщении отсутствует.»

(А здесь как будто под конкретным Вы подразумеваете только действительные и единичные вещи)

Еще раз.

Наш первый тезис: обобщить можно только конкретику.

Далее.

Повторюсь, что «всё» - это не обобщение, а объём обобщения. Поэтому, говорить «все едино» не совсем корректно. Корректно говорить «всё конкретное едино» (или как обычно говорят «всё сущее едино», или «всё в мире едино») Что именно считать "конкретным" - другой вопрос, важно, что оно противоположно абстрактному.

Теперь внимание.

Почему же Вы вдруг обобщаете обобщения?!

Это же противоречит первому тезису.

Почему у Вас во «всём конкретном» вдруг затесались «абстракции»?

Не-е-е… Включайте в весь объём обобщения только конкретное согласно первому тезису и не будет указанного вами "косяка", т.е. не будет заведомо "пустых" всеобщих суждений.

«Всё различимое различно, при этом, разумеется, в определённых контекстах между различимым немало общего.»

Ну вот видите, значит совершенно необязательно, чтобы единым было всё неразличимое, вполне возможно, чтобы всё различимое было как-то едино.

Или всё-таки Вы по какому-то основанию отказываете такой возможности?

«"Познание сущности" - это диалектический этап познания, как такового (то есть - его следующий уровень), следующий за познанием конкретики. Больше "познание" ничем не занимается)). Разумеется, далеко не всем индивидам интересна какая бы то ни было "сущность", абсолютному большинству не познать и конкретику.»

Т.е. Вы всё-таки считаете, что познание – это всегда познание сущности конкретного и ничего другого.

Понято.

В таком случае, конечно, Вы правы, поиски единой сущности у всего конкретного - занятие абсурдное.

Но я всё-таки не вижу необходимости ограничивать познание только таким интересом, т.е. интересом к сущности того или иного конкретного.

«Лишние же сущности появляются при неуместных обобщениях и различениях…»

Согласен, но вряд ли возможно объединить в какое-нибудь одно или два условия, условия при которых у нас появляются "лишние сущности".

Случайно нажал "сохранить", ещё ничего толком не написав. Удалить коммент интерфейс не позволяет, поэтому приходится хоть как-то объяснить ситуацию.

Здравствуйте, Дерус, между «всеми» и «некоторыми» разница, разумеется, есть, однако здесь речь не об этом различии. Речь идёт о неконкретном (абстрактном) множестве "всё", которое совсем не одно и то же, что "все элементы" (объём) любого конкретного множества.

Каждое (любое) множество состоит из конкретных элементов, если мы говорим "всё это множество", мы подразумеваем все элементы этого множества. Если же мы говорим "всё", не уточняя конкретного множества, мы подразумеваем "всё вообще", то есть неопределённое множество. Разве не так...? Это совершенно разные контексты, с совершенно разным объёмом рассмотрения.

Совершенно верно, только пример был приведён не ради этого.)

Так я и говорю о том, что любая конкретика - это определённость, существующая как в действительности, так и в реальности, однако утверждать, что "всё едино" - это абсурд, поскольку это утверждение не подразумевает различение окружающей действительности (ОД) и субъективной реальности (интерпретации ОД). Так называемая "объективная реальность" является лишь совокупностью всех субъективных, то есть общепринятой реальностью (интерпретацией ОД). Утверждение единства окружающей действительности и представлений о ней - это абсурд, корректно говорить лишь о соответствии ОД и представлений о ней.

А пример и был приведён для наглядности абсурдности утверждения "единства всего". В нём я не "обобщаю обобщения", а показываю абсурдность обобщения всего. Абстракции же !затесались! вполне закономерно - они вполне могут быть определёнными, то есть конкретными проявлениями реальности (интерпретации ОД).

Странный вывод, нет, я так не считаю. Повторюсь: познание сути - это диалектический этап познания вообще, то есть такой этап, к которому индивид может и не прийти. Первым же этапом познания всегда является познание конкретики ОД.

И я не вижу такой необходимости. Более того, бОльшая часть попыток познания сути сопровождается неуместными обобщениями и различениями, что и приводит к необоснованному появлению, так называемых, "лишних" сущностей.

Это условие давно определено - отсутствие необходимости. Если рассматриваемое вполне объяснимо без привлечения новых сущностей (в них нет необходимости), то их выдумывание излишне.

PetrP, по поводу того, что ни слова нельзя убрать из определения сути чего-то Вы говорите: «Привожу существующие трактовки треугольника: 1. Геометрическая фигура, образованная тремя отрезками, которые соединяют три точки, не лежащие на одной прямой.

2. Плоскость ограниченная замкнутой ломаной, состоящей из трех отрезков.

3. Это многоугольник, у которого имеется ровно три угла

Слова в трех определениях не повторяются, а суть определения треугольника - не меняется. Вы сами меня убедили, выше, что трактовки СУТИ могут быть различными.»

Здесь нет деления (=изменения) сущности треугольника, здесь просто разные её определения.

Деление, о котором я говорил, ведет к изменению сути, а следовательно к смене предмета разговора со всеми вытекающими, например, часто то, что присуще одним вещам по их сути может быть не свойственно другим вещам с другой сутью, сколь бы ни было при этом у них чего-то общего (теорема Пифагора не присуща всем треугольникам, хотя у всех треугольников есть что-то общее).

Либо мы говорим о сущности треугольника, либо мы говорим о сущности равностороннего треугольника, либо мы говорим о сущности прямоугольного треугольника – это всё разные по сути субъекты суждения (предметы познания). Аналогично, либо мы говорим о сущности непротиворечивости, либо о сущности виртуальной непротиворечивости, либо о сущности реальной непротиворечивости.

П.С.

Вы попробуйте разделить пополам любое из ваших определений сущности треугольника (попробуйте отделите хоть одно слово из любого определения) и тогда увидите, будет ли оно по-прежнему выражать сущность именно треугольника.

«"суть" и "сущность" вроде бы тождественные термины, но у них интуитивно - чувствуемое различие: "суть" - применимо к терминам, понятиям, обозначающим некую процессуальность, а термин "сущность" - применим для определения сути Нечто Сущего, т.е. некой предметности.

Термин "делимость" или "неделимость" не могут быть применимы к понятию "сути". Суть - это смысловое определение, выражение чего-то единого, неделимого. Это смысловая категория, обозначающая ОСНОВУ. Так что, можно сказать, что суть - это смысл неделимости,или же - семантика такой функции, как "неделимость".»

Да, но Вы не ответили на то, на что отвечали.

Ведь я заявляю на весь белый свет, что сущность чего-либо неделима. Вы вроде как с этим не согласны. Я спросил, что же Вы имеете ввиду под делимостью сущности? И Вы пока лишь ответили, что имеете ввиду… неделимость сути. :о)

«Суть у них, как у некой множественности геометрических фигур - едина: это плоские геометрические фигуры.»

Ну что ж, Вы последовательны.

Итак, «суть» - это основа, это то «минимальное» общее содержание, которое объединяет в ОДНО множество. Т.е. такое "минимальное" содержание всегда будет сутью тех, кто "вошёл" в это множество. Так?

Если да, то тогда мне понятен смысл вашего суждения о том, что непротиворечивость – это суть и непротиворечивости виртуальной и непротиворечивости реальной.

«Да, я в статье не акцентировал внимание на "различии" непротиворечивостей. Эта конкретизация произошла в ходе дискуссии. Не правда-ли?»

Сущая правда.

«Ну а то, что мы затронули конкретику, так это хорошо и я опять утверждаю, что суть "непротиворечивости" едина, но уже при конкретизации этого понятия, необходима конкретизация и сути. Так что, если когда-нибудь возникнет необходимость "акцентировать внимание" в статье, то я это сделаю в новой редакции.»

Понято.

«Я вам уже объяснял смысл "различий" и приводил пример с многочисленными логиками, так ответьте, пожалуйста: имеются ли у формальной и математической логики суть, а так же суть логики как таковой?»

Если мыслить под сутью то, что предложили Вы чуть выше, то осмелюсь сказать, что, конечно же, есть.

Да и с моей колокольни несомненно, что что-то общее у разных логик есть, на то ведь они и логики.

НО!

Когда мы познаём ЧТО лежит в основе ЧЕГО, то решающую роль тут будет играть сущность, а не суть. Ведь суть (в вашем смысле) – уравнивает, единит. А "быть основой чего-то" – это уже включенность в порядок, в неравенство. Ведь А - основа В, а не наоборот.

Скажем, «реальной непротиворечивости» для первоСущего нет (ведь оно вне времени), оно ей не подчиняется, ей подчиняется только сущее. Поэтому эти реальная и виртуальная непротиворечивости может и едины по сути, но в основе-то сущего лежит только одна – виртуальная, т.к. первоосновой всего сущего выступает виртуальное первоСущее.

Равно как формальная логика лежит в основе логики предикатов (= символической логики). Без вариантов. Отчего и преподаётся в таком порядке, что сначала - формальная, а затем - символическая.

«Вы не внимательны.Я уже вам приводил трактовку "непротиворечивости" как таковой и приводил различие трактовки конкретизированной "реальной непротиворечивости". Также я вам приводил трактовку логики как таковой, а трактовки "конкретизированных" логик можете посмотреть в инете.»

Не серчайте на меня, но тут скорее всего дело не невнимательности, а в моём непонимании.

«Что такое познавать ЦЕЛОЕ, и что такое познавать ЧАСТЬ - для меня это не вопрос.»

Да, это не простой момент…

Как и абстрактное с конкретным…

«Я не знаю, что есть "характер понятий". Я знаю, что Сущее, Бытие, Нечто, Различие, Закономерность,Непротиворечивость, Логика, Суть, Смысл, интуиция, Все Возможное и т.д. и т.п. - это метафизические категории и их суть (то что "неделимо" по - вашему) определяема лишь с позиции метафизико-онтологической. Онтология - это наука о Сущем и Бытии.»

Да, как скажете...

Просто лично мне, если понятно, что такое сущее, бытие, нечто, различие, закономерность и т.п., то от моего понимания того, что это метафизические категории, их содержание у меня никак не меняется, а следовательно, об этом можно вообще не вспоминать.

Ну также как геометр, занимаясь своей наукой, не определяет треугольники, квадраты, круги, и т.п. с участием «математический», «геометрический».

«Все вышеперечисленные категории - это нечто, существующее лишь в понятиях, терминах. Каких-либо Сущих и Нечто в реальности не существует. Эти абстрактные понятия существуют лишь "в голове", т.е. являются плодом наших умозаключений.»

Ну что тут скажешь…

Конечно, понятия нашего ума, на то и понятия, что существуют только в уме.

Но то, о чем понятия – далеко не всегда существует только в уме?

Например, у меня есть такое общее понятие сущего: то, что существует реально, а не только лишь «в голове».

И да, как понятие – оно существует «в голове», но то, о чём это понятие, существует прямо наоборот – не «в голове».

Поэтому надо различать, когда мы ведем речь о наших понятиях, а когда о том, о чем эти понятия.

Соответственно, если бы мой первый пункте был бы такой:

1. Понятие сущего – это то, что существует реально. Так?

то, тогда ваш ответ «нет, это то, что существует абстрактно» был бы вполне адекватен. Но в моём пункте речь была не о понятии:

1. Сущее – это, что существует реально. Так?

«Спасибо за дискуссию.»

И Вам большущее спасибо.

С ув. D

Derus. Добрый день.

Все-таки, как я убедился в ходе нашей дискуссии, и понятия и формальное соблюдение методологических принципов сами по себе мало что определяют . Главное - личное восприятие этих понятий и методов, т.е. - каждому свое.

По поводу вашего вопроса, по моему, в третий раз: Сущее – это, что существует реально. Так?

Нет. Сущее - это то, что существует абстрактно, умозрительно. Это сугубо онтологический термин (метафизическая принадлежность). В объективной реальности никаких "Сущих" не существует. Применение термина "Сущее" тождественно термину "ВСЕ".Принадлежностью реальности не являются и такие категории, как суть, сущность, смысл. Это термины определяют семантику предметов, событий.

П.С.

Нет-нет,PetrP, я не задавал еще раз вопрос о сущем.))

Там он по контексту был мной повторен чисто в качестве противопоставления другому вопросу.

Derus.

Если вы прямо, возможно, и не задаете, то контекстно вы повторяете свой вопрос...

Парадокс, но никаких Сущих в реальности не существует...

П.П.С.

Не-е-е…, PetrP.

И мне же лучше знать.))

Я ни в каком смысле не задавал Вам ещё раз этот вопрос. Вы мне на него ответили. Всё. Точка.

Там я пытался понять ваш ответ, т.ск. попытался найти основания его истинности. Не более того.

«никаких Сущих в реальности не существует...»

Истинность или ложность этого утверждения зависит от того, что считать сущим и что считать реальным существованием.

Если сущее - это абстрактное понятие, а реальное существование – это существование независимое от существования ума, то тогда да, Вы совершенно правы, по моему разумению.

Derus.

Вы верно понимаете. Это я в различных вариантах и утверждал.

Человек- реальное существование живой чувствующей и мыслящей материи, которая никак ни обходится без работы его Мысли, ума. Все в нем начинается именно с Мысли. С уважением.

Сущее - главное в сути. Пример - периодический закон есть сущее вещества.

Генетический код - сущее в генетическом разнообразии.

Дхарма - сущее нравственности.

Бытийствует то высокое, что заводит Бытие ( Сознание), но само не подвергается его действию. Это высокое и есть Мысль. Бытийствовать- это не существовать, а постоянно находиться только в бытие, не подвергаться Движению, потому что находится вне тела. Определение онтологии неверное: Сущность и Сознание- это одно и то же. С уважением.

Эль-Марейон.

Су́щность (др.-греч. οὐσία, ὑπόστᾰσις; лат. essentia, substantia) — смысл данной вещи, то, что она есть сама по себе.....

Сознание является формой психической активности и элементом высшей нервной деятельности, основа которой — головной мозг.

Сущность имеет два значения:

1) аристотелевская категория "сущность", или чтойный объект в бытии. Все аристотелевские девять категорий из десяти крутятся вокруг десятой категории "сущность", объясняя и дополняя ее. Аристотелевская сущность - это конкретное "что", в которое упирается вектор внимания субъекта.

2) суть, смысл, идея вещи и т.д., о чем вы сказали выше.

Почему два значения сущности? По той причине, что есть физическое пространство, в котором существует вещь, и есть сознание, как мнимое пространство, в котором мыслятся (мнятся) вещи из физического пространства.

Ыцилус. Про двузначность понятия согласен. Но причина банально проста: интерпретация онтологического Сущего каким-то конкретным человеком, в каком-либо конкретном контексте, да еще и в свое время. Так что по этому термину необходимо договариваться с собеседником, что имеется в виду и будет полное счастье.

PetrP . Смысл данной вещи, то, что она есть сама по себе- это Суть вещи, а Сознание- это сущность, благодаря ей все живое, вернее, ему- Сознанию. Сознание создает психику, но не само Сознание есть форма психики. Сознание- это энергия движения. Форма Сознания- это Мысль Вселенной, в основе которой- информация. Мысль наделила Сознание формой, поэтому мы одновременно живем в Сознании и информации тоже, то есть, живем в разных формах в общей энергии движения.

Онтологию я по спешке определила неверно: вместо сущего употребила сущность. И на старуху бывает проруха! Что касается мозга: Шрёдингер писал, что Сознание, вернее, Движение, материализовало миры создало реальность, то есть, материи и время.

Человек- это тоже живая материя , что обладает сущностью( поэтому живая) и сутью, то есть, определенным содержанием. Содержание это не в мозге, а в Мысли, что находится вне тела. Нервы, импульсы- это точно мозг . Психикой обладает и комар, и примат, и человек, но уровни развития ее у всех разные.

Пишу работу о первоСущем. ПервоСущее, действительно ментальное , не физическое, а вот миры, что оно создавало и оживляло, вначале физический - атомы, следом шел ментальный, языковой мир. Derus Прав, молодец. Но отрицательное все- таки первичнее положительного- это уже четко просматривается в работе.

Мысль способна набирать такую высоту полёта, что временами сами удивляемся. И это здорово! Хорошую тему вы затеяли. Спасибо вам огромное и с уважением.

Эль-Марейон.

Ментальное - это нечто, имеющее отношение к уму в его функциональном и содержательном аспекте. Если с этой позиции рассматривать первоСущее, то можно его определить как нечто ментальное, умозрительное, но необходимо четко представлять, что эта абстракция существует вне нашего (человеческого) представления о ней. Так что корректнее определять первоСущее или же абстракцией онтологического, метафизического характера, или же виртуальным субъектом. Хотя его (Шаблон первоСущего) можно назвать и ментальной составляющей мироздания, т.е. его Разумом.

СУЩНОСТЬ - смысл данной вещи, или же, по-простому - понятие о чем-то.

Что есть "отрицательное" и что есть "положительное" в вашей интерпретации - моему уму непостижимо.

ПервоСущее- это тьма, ментальное и то, что родила она - тоже ментальное. Верно: все ментальное вне нашего созерцания, но у человека есть ментальный же орган - Мысль, которая не в теле, но всем распоряжается в теле. Это то, что мыслит, познавая себя. Высоко развитая Мысль делает открытия : Менделеев, Лао- Цзы и другие высоко развитой Мыслью познавали Вселенную и делали открытия. Познать себя- это развить Мысль и чувства.

Я привыкла к слову ментальное, но сегодня его надо заменить на языковой мир, потому что Мысль и есть сам Язык как живой организм, и он мыслит сам, потому что обладает всеми языковыми органами: слог, словоформы, мысли , системы мыслей … понятие- это языковая материя- мысль.

Сущность- это то, что делает мир таким, чтобы он тоже существовал: она сама живая и мир оживила. Сущее- не то, что существует, а что живое, живет.

Тьма- женское ( противоположность) с отрицательным зарядом ядра, что оно родила- мужское, положительное , то есть заряд ядра - положительный. Противоположности все и физические , и ментальные имеют разные заряды ядер, поэтому крепко держат друг друга, притягиваются. В человеке тоже есть эти заряды: у женского- это яйцеклетка, у мужчины- те клетки, что создают своего рода нейтрино ( формы почти одинаковые) - сперматозоиды.

Это не моя придумка, и это так и есть на самом деле.

Пока в работе описываю тьму, до света не дошла, да там и нужно только одно предложение. Определение «смысла» Мысль дает иное. С уважением.

Эль-Марейон.

СУЩНОСТЬ - смысл данной вещи, или же, по-простому - понятие о чем-то.

СУЩЕЕ - ТО ЧТО существует (абстрактное нечто).

А что, по вашему, есть ЗАРЯД и что есть ЯДРО?

А почему "отрицательный заряд рожает положительный?

PetrP. У нас с вами нет единого мнения о сущности. Сущность- Сознание. Как без него жить, существовать?

Слово «смысл» в Природе имеет другое значение . В нем живет слово «мыслить», даже корень его- «мысл», примерно в значении «помысленное». Не нами, не вами, а самой природой. Для чего и что помысленное? Приложенное к живому организму, что должен создать себе подобное. Что приложила природа? Подготовила или готовит, независимо от человека пищевой резерв, возможно, генетический материал, для нового поколения.

Есть выражение «Мир в ореховой скорлупе». Нейтрино имеют форму отбойного молотка, поэтому они просверливают ореховую скорлупу , закладывают липиды ( жидкие жиры) в скорлупу для нового росточка, что зародится и проклюнется Бог знает когда, но пища уже есть для него. Пища- тоже живой организм, микроорганизмы ждут своего участия в жизни ореха или любого другого семени. Это смысл участия природы в процессе зарождения нового.

Атом- физическая материя, рожденная частицами- противоположностями. У атома есть ядро, и зря говорят физики, что в самом ядре живут другие частицы. Не живут и не могут жить, потому что ядро- это стерильная зона, в которой созревают липиды и для них «курьеры».

Не заряд рождает , а организм с отрицательным зарядом ядра.

Атом, как и Солнце положительно заряженный организм, а электрон и планеты- отрицательно заряжены, они и противоположности, поэтому притягиваются. Необходимость притяжения- получить пищу для самой Земли и других планет, а также каждого живого организма.

Резерфорд говорил о планетарной модели атомов. В ядерной реакции атома и Солнца созревают нейтрино, что, выполнив свою миссию, погибают. Ну всего не напишешь, прочитайте две статьи «В начале было слово» и «Мир в ореховой скорлупе». Вы поняли, что женское- отрицательное, рождает и мужское, и женское. Это разговор о противоположностях. Небытие рождает новое бытие и новое небытие.

Есть несколько правил, которые необходимо помнить. Все в мирах - живое, все телесное. Каждый живой организм имеет ядро, которое обладает положительным или отрицательным зарядом. Ничтожность масштаба живого организма (частица, звук, комар, число), или, наоборот, огромные его размеры (планеты, галактики), не отменяют единой природы существования всего живого - быть Лоно и его Наполнителем. Миры создают живые организмы - противоположности.

Противоположности математические, как и все другие противоположности, чаще всего рождаются друг в друге. С уважением.

Эль-Марейон.

Извините, но мы с вами разговариваем на разных языках.

Ну, да. На языке ИИ. Эль-Марейон, 29 Апрель, 2023 - 09:20, ссылка Я привыкла к слову ментальное, но сегодня его надо заменить на языковой мир ... и тд., и т.п.

Но иногда в этом потоке компиляций проскакивают искры разумного. (Настоящее имя Элла Методы и направления Догматизм, эклектика - всё по-честному).

Дилнтанту. И с каким разумным вы согласны?

Тема называется "Первоначало". Разумным было бы в этой теме поставить границы именно "первоначалу".

Начало всего Бесконечная Неизвестность.

Из неё разум рождает Бога и науку.

ДУАЛИЗМ.

Т.е. разум человека первичнее Бога и науки.....

НЕ имея разума, как вы можете знать что-либо, хотя бы и Бога и науку?

Для неразумных существ таких категорий нет!

А вот Бесконечная Неизвестность Она существует и для вашего пса!

Даже если ни вас, ни вашей собаки, да и вообще Земля исчезнет, Бесконечной Неизвестности ни какого ущерба не будет. Некому познавать? Так и какие проблемы? Лет так через миллиард, появятся новые "знатоки" и "философы".

Откуда возьмутся, да из Неё же Родимой Бесконечной Неизвестности. Она для них все, а они лишь временные зрители и Её марионетки, не более!

ДУАЛИЗМ.

Ну понятно.

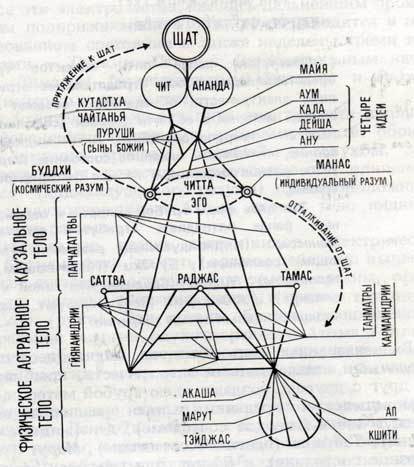

См схему творения https://content.foto.my.mail.ru/mail/fedsaf/58/h-72.jpg

Здесь ясно видно, что порождается из Духа.

Материя с ее пространством-временем и первоэлементами. Правая ветка.

Наука - из законов, из Слова, Логоса.

Разум рождается в соединении с индивидуальным духом - образуется душа - читта. Разум входит в читту. Душа - аппарат управления Вселенной.

Аналогично образуется юрлицо. Процессы схожие.

Первоначало описано в Бытии Моисея в Библии, также в евангелии от Иоанна - Вначале было Слово. Логос, то бишь в греческой философии.

fed.

Извините, не знал. Теперь буду знать.

Подробно первоначало описано в этой схеме из философии Самхья:

схема творения

Бытие Моисея соответствует ей, также теория Большого взрыва.

Так возникла и устроена Вселенная.

fed.

Спасибо. Буду знать.

Сергей-Нск, Вы говорите: «Каждое (любое) множество состоит из конкретных элементов, если мы говорим "всё это множество", мы подразумеваем все элементы этого множества. Если же мы говорим "всё", не уточняя конкретного множества, мы подразумеваем "всё вообще", то есть неопределённое множество. Разве не так...?»

Хорошо.

Итак, суждения «все в мире едино» или «все сущее едино» или «все действительное едино» - это суждения об определенном множестве, а «всё едино» - это суждение "не пойми о чем", т.е. о неопределенном множестве. Верно?

«Так я и говорю о том, что любая конкретика - это определённость, существующая как в действительности, так и в реальности, однако утверждать, что "всё едино" - это абсурд, поскольку это утверждение не подразумевает различение окружающей действительности (ОД) и субъективной реальности (интерпретации ОД). Так называемая "объективная реальность" является лишь совокупностью всех субъективных, то есть общепринятой реальностью (интерпретацией ОД). Утверждение единства окружающей действительности и представлений о ней - это абсурд, корректно говорить лишь о соответствии ОД и представлений о ней.»

Да, но тут уже дело всё-таки не в том, что суждение «всё едино» абсурдно, потому что о неопределенном множестве, а в том, что (якобы) нет ничего общего между множеством «окружающей действительности» и множеством «субъективной реальности».

Ну т.е. если два данных определенных множества – это максимум, что может иметь ввиду всеобщее суждение «всё едино», то оно абсурдно вовсе не потому, что "не пойми о чём", а потому, что (как Вам кажется) ничего такого для этих двух множеств нет.

Это качественно другой аргумент с вашей стороны супротив «всё едино».

«Странный вывод, нет, я так не считаю.»

Видимо, я не правильно понял, к чему относились ваши слова «Больше "познание" ничем не занимается».

Если они относились не к сущности конкретики ОД, то остается только - просто к «конкретике ОД». Мол, мы познаём только конкретику ОД.

«И я не вижу такой необходимости. Более того, бОльшая часть попыток познания сути сопровождается неуместными обобщениями и различениями, что и приводит к необоснованному появлению, так называемых, «лишних» сущностей.»

Понимаете, Вы всё время настаиваете, что «лишние сущности» появляются при неуместном обобщении и различении, но ведь что-то же должно определять эту уместность/неуместность. Без этого "критерия" любое обобщение, если оно истинно, то оно не «лишнее». С чего вдруг?